Was heißt es, Marxist*in zu sein?

Jakob Rennhofer

Die Frage „Was heißt es, Marxist*in zu sein?“ zu beantworten, gleicht einer Herkulesaufgabe. Beim Marxismus haben wir es weder mit einem in sich geschlossenen Feld noch mit einem „leeren Signifikanten“ zu tun. Wenn es sich beim Verlauf der Geschichte, aus der Sicht des Marxismus, also stets um ein Produkt sozialer Kämpfe handelt, dann ist das beim Begriff des „Marxismus“ selbst genauso der Fall. Eine Rekonstruktion.

Es hat für einige Verwirrung in der bürgerlichen Öffentlichkeit gesorgt, als sich Andreas Babler im Mai dieses Jahres als Marxist „geoutet“ hat. In der Talkshow Milborn meinte er zudem, dass der Marxismus „eine gute Brille sei, um ökonomische Zusammenhänge gut verstehen zu können."[1] Als er nur wenige Stunden später in einer anderen Sendung, der ZIB 2, gefragt wurde, ob er denn unter Marxismus eine „Aufhebung des Privateigentums, Vergesellschaftung aller Produktionsmittel und die Diktatur des Proletariats“ verstehen würde, entgegnete er, dass er nach dieser Interpretation „überhaupt“ kein Marxist sei.

Man fühlt sich an einen Satz erinnert, den Karl Marx laut eines Briefes von Friedrich Engels gesagt haben soll: „Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin.“[2] Es ist zwar umstritten, ob diese Aussage des großen Denkers tatsächlich auf eine Abgrenzung von einer dogmatischen Auslegung seines Werkes hindeutet. Dennoch steht der Satz paradigmatisch für die Inkonsistenzen, die sich seit der Errungenschaft des „wissenschaftlichen Sozialismus“ über Jahrzehnte herausgebildet haben.

Ziel dieses Essays kann es also nicht sein, den „einen“ Marxismus herauszuarbeiten, den alle selbst proklamierten Marxist*innen vertreten – diesen gibt es schlichtweg nicht. Stattdessen sollen die wesentlichsten Grundannahmen, die all jene, die sich dem Marxismus zugehörig fühlen, in der einen oder anderen Form teilen, zusammengefasst werden.

Der Marxismus als „Brille“

Blicken wir nochmal auf die Bezeichnung der „guten Brille“ von Andi Babler zurück. Wie ist das zu verstehen? Soll dieser Ausdruck bedeuten, dass es sich beim Marxismus um eine Brille handelt, die man bei Bedarf auf- und dann auch wieder absetzen kann, wenn es denn gerade opportun ist? So leicht sollte man es sich nicht machen. Um zu verstehen, was mit der „guten Brille“ gemeint sein könnte, müssen wir auf einen bekannten Horrorfilm der 1980er Jahre zurückblicken. Im Horrorfilm „They Live“ (dt. „Sie leben“) von John Carpenter aus dem Jahr 1988 findet der arbeitslose Proletarier „John Nada“, der sich zunächst noch in den ideologischen Koordinaten des „American Dreams“ bewegt, eine mysteriöse Sonnenbrille. Er setzt sich diese auf und sieht sich eine große Werbetafel einer Computer-Firma an – doch anstatt der normalen Werbung befindet sich plötzlich der Spruch „Unterwerfe dich!“ auf der Werbetafel. Daraufhin nimmt er die Brille wieder ab und sieht wieder den ganz normalen Werbespruch. Fortan setzt sich John Nada immer wieder diese Sonnenbrille auf, um die „geheimen“ Botschaften der Werbetafeln und Waren (z.B. „Kaufe!“ oder „Hinterfrage keine Autoritäten!“) in seiner Umgebung zu beobachten. Da es sich um einen Horrorfilm handelt, bemerkt er durch die Brille ebenfalls plötzlich, dass die Menschheit von Aliens unterwandert wurde, dieser Aspekt des Films ist für uns jedoch nur mäßig interessant.

Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek hat diesen Film mehrfach als Beispiel verwendet, um seine Ideologietheorie anschaulich erklären zu können. Er betont dabei folgenden Aspekt: Viele Menschen glauben, dass es sich bei der „Ideologie“ um eine Brille handelt, die unseren natürlichen Blick dafür, wie die Dinge wirklich sind, versperrt. Man müsse also die Ideologie hinter sich lassen und ihre Brille absetzen. Der Film, Zizek, und wahrscheinlich auch Andi Babler, plädieren für das Gegenteil: Unser angeblich natürlicher Blick auf die Dinge, also die Gesellschaft, die Ökonomie, die Politik usw., ist durch den Kapitalismus – und seine Ideologie – überdeterminiert. Das bedeutet, dass wir erst durch die Brille der Kritik selbst erkennen können, wie die Regeln der Welt, in der wir leben, tatsächlich aussehen.

Ausschnitte aus dem Film „They Live“ (1988) von John Carpenter.

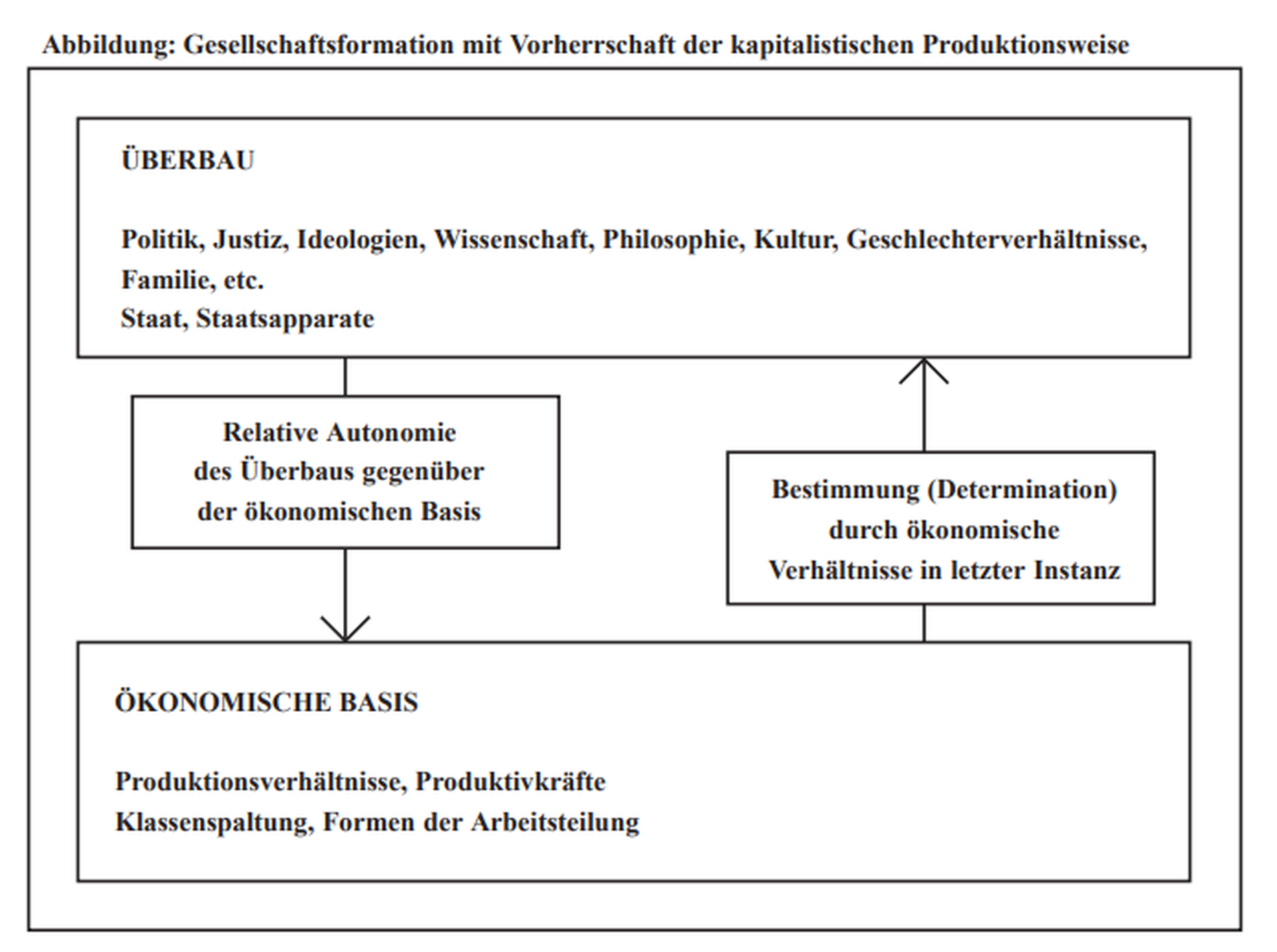

Abbildung aus: Puller, Armin (2005): Philosophie und Gesellschaftskritik bei Marx. Broschüre der Sozialistischen Jugend Österreich.

Basis und Überbau

Einer der bekanntesten Sätze von Karl Marx und Friedrich Engels lautet: „Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende geistige materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht.“[3]

Das bedeutet also, dass das meiste von dem, was wir in den Zeitungen, in den sozialen Medien oder im Fernsehen sehen können, von den kapitalistischen Verhältnissen, in denen wir leben geprägt ist. Oder, um es noch pessimistischer auszudrücken: Wir können uns nicht einmal selbst sicher sein, dass viele unserer Gedanken nicht selbst dadurch bestimmt werden – egal, für wie marxistisch wir uns halten. Um zu verstehen, warum dem so ist, müssen wir uns mit dem Prinzip von „Basis und Überbau“ auseinandersetzen.

Zur Zeit von Marx und Engels war das intellektuelle Denken stark durch idealistische Philosophen, wie Kant und Hegel, bestimmt. Obwohl beide Philosophen stark zur Entwicklung der marxistischen Theorie beigetragen haben (Marx war sehr stark von Hegel inspiriert und Kant hat spätestens im Austromarxismus ein Revival gefeiert), gingen sie von Grundannahmen aus, die von Marx und Engels radikal in Frage gestellt wurden. So gingen die Idealisten davon aus, dass die Ideen entscheidend für die Welt, in den wir leben, seien. Die Ideen nehmen eine metaphysische Position ein und stehen über den gesellschaftlichen Verhältnissen. „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig“ – so heißt es beispielsweise bei Hegel.

Marx und Engels hingegen gehen von der Materie, also dem, was tatsächlich ist, aus. Es sind keine überweltlichen Ideen, die die Geschichte machen, sondern die Menschen. Allerdings, so betont Marx, machen sie „die Geschichte nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“[4] Weder politisches Handeln noch Ideen sind also abgetrennt von den Verhältnissen, in denen sie entstehen, zu betrachten. Die Basis (die Produktionsweise) und der Überbau (Ideen, Politik, Staat, Religion) stehen also in einem direkten Verhältnis.

Hier gilt es etwas Entscheidendes zu beachten: Die Basis bestimmt nicht den Überbau allein, auch der Überbau bestimmt die Basis, sie stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Das bedeutet also nicht, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, dass politisches Handeln verunmöglicht wird. Im Gegenteil: Durch politische Aktionen kann auch die Basis, und damit die ökonomischen Verhältnisse, verändert werden. Diese Aktionen können jedoch erst gelingen, sobald man die Welt, wie vorher bereits beschrieben, durch die Brille des Marxismus betrachtet.

Was ist Dialektik?

Vorher fiel der Satz „Sie stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander“. Da stellt sich natürlich die Frage, was es mit der Dialektik auf sich hat. Die Dialektik ist – sehr grob gesagt – sowohl das prozesshafte Denken als auch das Denken in Widersprüchen. Der Begriff der Dialektik ist fast so alt wie die Philosophie selbst, ist jedoch in ihrer jetzigen Bedeutung maßgeblich von G.W.F. Hegel geprägt worden. Für Hegel entsteht Veränderung aus den inneren Widersprüchen der Dinge. Das wohl bekannteste Modell der Dialektik lautet „These, Antithese, Synthese“, wenngleich Hegel dieses Modell nie verwendet hat, es stammt von F.W.J Schelling.

Durch diese „dialektische Bewegung“ bilden die Widersprüche eine Einheit – diese Einheit wird jedoch zum Widerspruch einer weiteren These, deren Gegensätzlichkeiten in einer weiteren „Synthese“ zusammenfinden. Marx und Engels nehmen Hegels Thesen auf, verlassen jedoch den idealistischen Denkrahmen Hegels und versuchen, die Dialektik materialistisch zu denken.

Für Marx und Engels besteht die kapitalistische Gesellschaft aus einer Menge an Widersprüchen, die insgesamt jedoch ein Ganzes ergeben. Wie sich diese Widersprüche entwickeln, hängt jedoch nicht von der „Vernunft“ oder sonstigen transzendenten Kategorien ab, sondern von sozialen Kämpfen, während bei Hegel der Widerspruch bereits in dem Moment als gelöst betrachtet wird, ab dem er existiert. Die Widersprüchlichkeiten des Kapitalismus können also gelöst werden – jedoch nur im Rahmen des Klassenkampfes.

Einen Widerspruch sieht Marx beispielsweise zwischen den Produktivkräften (Arbeiter*innen, Technik, Wissen usw.) und den Produktionsverhältnissen. Während die Entwicklung der Produktivkräfte die Vergesellschaftung der Produktionsmittel ermöglichen würde, wird dies durch die kapitalistischen Verhältnisse eingeschränkt. Ob sich dieser Widerspruch auflöst, hängt davon ab, wie erfolgreich die sozialen Kämpfe, die diesen Widerspruch umgeben, sind.

Ausbeutung als zentrale Kategorie

Das bringt uns zur zentralen Frage: Wie funktioniert denn der Kapitalismus eigentlich? Es wird mir hier nicht mal im Ansatz möglich sein, genauer auf die ökonomischen Analysen von Marx einzugehen, denen er tausende von Seiten gewidmet hat. Ich möchte daher an den Begriffen „Ausbeutung“ und „Mehrwert“ lediglich anstreifen.

Wenn sich im Kapitalismus notwendigerweise zwei gesellschaftliche Klassen bilden, die Arbeiter*innen (das Proletariat) und die Bourgeoisie, stellt sich natürlich die Frage, in welchem Verhältnis diese Gruppen zueinanderstehen. Arbeiter*innen sind – wie Marx festgestellt hat – im Kapitalismus „doppelt frei“. Einerseits sind sie (mehr oder weniger) darin frei, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, andererseits sind sie auch frei von den Produktionsmitteln, also den Fabriken, den Maschinen, usw. Im Produktionsprozess muss zudem zwischen zwei Teilen des Kapitals unterschieden werden: dem konstanten Kapital (Rohstoffe, Maschinen, usw.) und dem variablen Kapital (den menschlichen Arbeitskräften). Diese Unterscheidung ist wesentlich, da nur das variable Kapital ausgebeutet werden kann – somit kann auch nur durch das variable Kapital Mehrwert geschaffen werden.

Was hat es mit der „Ausbeutung“ und dem „Mehrwert“ auf sich? Angenommen, ein*e Arbeiter*in arbeitet jeden Tag 8 Stunden am Fließband und stellt ein Produkt her. Bei dieser Produktion wird ein gewisser Wert für den Kapitalisten hergestellt, den wir einfachheitshalber in (8) Arbeitsstunden angeben. Von diesem Wert wird dem/der Arbeiter*in jedoch nicht alles im Lohn vergolten – sonst würde kein Profit für den Kapitalisten entstehen. Die Tatsache, dass der/die Arbeiter*in vielleicht nur 4 Stunden seiner Produktionszeit als Lohn ausbezahlt bekommt, nennt Marx Ausbeutung – auf der anderen Seite sind die fehlenden 4 Stunden, die sich der Kapitalist angeeignet hat, der Mehrwert. Dieses Grundschema ist in meiner Ausführung freilich sehr verkürzt dargestellt, dennoch lässt sich relativ schnell erkennen, dass Ausbeutung die fundamentalste Grundbedingung für die kapitalistische Produktionsweise darstellt. Ausbeutung ist hier als analytischer und ausdrücklich nicht als moralischer Begriff zu verstehen.

Die Komödie des Materialismus

Ein Aspekt, der in der Diskussion um den Materialismus zu Unrecht in Vergessenheit geraten scheint, ist jener des „guten Lebens“. In seinem bekannten Gedicht „Resolution der Kommunarden“, das später vertont und zu einem der bekanntesten Arbeiter*innenlieder wurde, schrieb Bertolt Brecht:

„In Erwägung, daß ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod.“

Das „schlechte Leben mehr zu fürchten als den Tod“ kann als Leitmotiv des Materialismus schlechthin betrachtet werden. Keiner hat dies in den letzten Jahren so brillant aufgeschlüsselt wie der österreichische Philosoph Robert Pfaller in seinem Buch „Wofür es sich zu leben lohnt. Elemente materialistischer Philosophie“.

Der Materialismus bekennt sich, wie zuvor erwähnt, zu der Annahme, dass es „nichts“ jenseits der Materie gibt, weshalb er die metaphysischen Thesen des Idealismus verwerfen muss. Das zeigt sich auch im marxistischen Religionsverständnis: Für Marx war die Kritik der Religion die „Voraussetzung aller Kritik“[5]. In der Religion werden die bestehenden Verhältnisse dadurch legitimiert, dass sie „gottgewollt“ erscheinen – das Glück des Menschen wird zugleich in ein imaginiertes Jenseits verlegt, wodurch alle Kämpfe für „das gute Leben“ im Diesseits obsolet werden. Für den Materialismus kann es dieses Glück, diesen Zugang zum „guten Leben“ jedoch nur in dieser Welt geben – weil es eben nur diese Welt gibt. Und die Tatsache, dass die Verhältnisse momentan kein „gutes Leben“ ermöglichen, ist wiederum eine kontingente Tatsache, also ein Produkt sozialer Kämpfe, die noch nicht hinreichend geführt wurden. Marx Forderung lautet also: „Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks.“[6]

Pfaller führt neben der Unterscheidung „Idealismus / Materialismus“ eine weitere Unterscheidung zwischen „Tragödie / Komödie“ ein. Der Idealismus muss als „Tragödie“ betrachtet werden, da er von der Annahme ausgeht, dass „nichts, was großartig ist, von dieser Welt sein kann und dass alles wahrhaft Großartige eben darum in dieser Welt scheitern muss“.[7] Das Gegenverständnis des Materialismus als „Komödie“ lautet, dass alles, was großartig ist, auch von dieser Welt sein muss – da es nichts gibt, was außerhalb von ihr existieren könnte. Das bedeutet also, dass Marxist*innen sich als Materialist*innen in dem Sinne begreifen, dass es nichts bringt, sich in pseudoexistierende Scheinrealitäten zu flüchten: Das gute Leben ist möglich – und muss mit aller Kraft verteidigt werden.

"Für den Materialismus kann es dieses Glück, diesen Zugang zum „guten Leben“ jedoch nur in dieser Welt geben – weil es eben nur diese Welt gibt. Und die Tatsache, dass die Verhältnisse momentan kein „gutes Leben“ ermöglichen, ist wiederum eine kontingente Tatsache, also ein Produkt sozialer Kämpfe, die noch nicht hinreichend geführt wurden."

Fazit: Den „einen“ Marxismus gibt es nicht

Diese verschiedenen Ausführungen mögen im ersten Moment etwas wahllos nebeneinander gereiht erscheinen. Ich möchte damit jedoch folgendes zum Ausdruck bringen: Den einen „Marxismus“ gibt es wahrscheinlich nicht. Dennoch können sich die meisten Marxist*innen auf die ausgeführten Punkte einigen, die ich hier nochmal zusammenfassen möchte:

- Eine adäquate Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse kann nur durch die theoretische „Brille“ des Marxismus erfolgen.

- Was wir denken und wie wir handeln muss immer im Kontext der konkreten gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen einer Epoche betrachtet werden.

- Geschichte ist immer „in Bewegung“ – und daher veränderbar.

- Der Kapitalismus besteht aus einer Vielzahl an Widersprüchen.

- Der Kapitalismus basiert auf dem Prinzip der „Ausbeutung“ – ohne Ausbeutung kann er nicht fortexistieren.

- Es gibt „nichts“ außerhalb dieser Welt – weshalb sie zum „Glück“ der Menschen verändert werden kann.

- Das „gute Leben“ für alle ist möglich und muss erkämpft werden.

Über diese Punkte hinaus gibt es unter Marxist*innen unzählige Konfliktlinien. Im Laufe der letzten fast 200 Jahre sind unzählige Richtungen, Denkschulen, Bewegungen, aber auch Staaten und widerwärtigste Verbrechen entstanden, die sich in der ein oder anderen Form auf Marx und den „Marxismus“ bezogen haben. Aufgrund der Vielfältigkeit der Auslegungen wäre es absurd, von „einem“ Marxismus zu sprechen, wie es die bürgerliche Öffentlichkeit gerne tut. Jemanden wie Andreas Babler anzudichten, er hätte Sympathien für realsozialistische Staaten oder gar für Tyrannen wie Stalin oder Mao, nur weil er sich als „Marxist“ bezeichnet, ist also mehr als absurd.

Marxist*in zu sein ist oft kein leichtes Los. Man wird beschimpft, denunziert und muss sich oft mit den gleichen langweiligen Vorwürfen von Konservativen und Rechten herumschlagen. Dennoch ist der Marxismus heute wichtiger denn je. Es ist nämlich kein Naturgesetz, dass die Wenigen immer mehr und mehr und mehr bekommen, während die Vielen immer weniger zum Leben haben. Wie wir bereits gesehen haben, müssen wir das Leben als „Komödie“ betrachten, denn das gute und schöne Leben kann erkämpft werden! Um zu verstehen, warum das möglich ist, dafür brauchen wir die „Brille des Marxismus“.

Anmerkungen

[1] https://kurier.at/politik/inland/andreas-babler-laesst-aufhorchen-ich-bin-marxist/402461849

[2] Engels an Conrad Schmidt (5. August 1890). In: Karl Marx / Friedrich Engels. Werke (MEW), Band 37. Berlin 1967. S. 450

[3] Engels, Friedrich; Marx, Karl: „Die deutsche Ideologie“, In: Karl Marx / Friedrich Engels. Werke (MEW), Band 3. Berlin 1962, S. 46

[4] Marx, Karl: „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1851/1852)“, in: Marx, Karl (2018): Kritik des Kapitalismus. Schriften zur Philosophie, Ökonomie, Politik und Soziologie. Herausgegeben von Florian Butollo und Oliver Nachtwey. Berlin: Suhrkamp. S.560

[5] Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.“, In: Karl Marx / Friedrich Engels. Werke (MEW), Band 1. Berlin 1956, S. 378

[6] Ebd., S. 379

[7] Pfaller, Robert (2012): Wofür es sich zu leben lohnt. Elemente materialistischer Philosophie. Frankfurt am Main: Fischer. S. 62 f.